প্রকাশিত: ২০২১-০৯-১৪ ০০:২৪:৩৬

আপডেট: ২০২১-০৯-১৪ ০০:২৮:৫৬

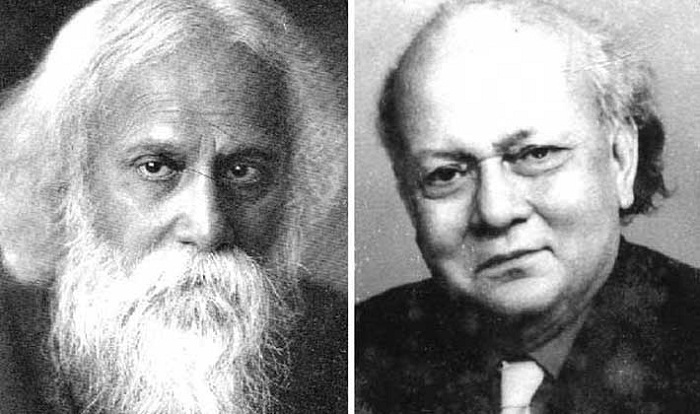

মিহিরকান্তি চৌধুরী:

রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় ৪৩ বছর পর, অর্থাৎ কবির আয়ুষ্কালের অর্ধেকেরও বেশি অতিবাহিত হওয়ার পর সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম। সেই সৈয়দ মুজতবা আলী কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথের দর্শন লাভ করেন, যুবক বয়সে শান্তিনিকেতনে ভর্তি হন এবং ওই সময় থেকে পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর নিজের মৃত্যুু পর্যন্ত ছিলেন শান্তিনিকেতনের সাথে যুক্ত, সম্পৃক্ত।

সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম ১৯০৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে আসামের অন্তর্ভুক্ত সিলেটের করিমগঞ্জে। পিতা খান বাহাদুর সৈয়দ সিকান্দার আলী সাব-রেজিস্ট্রার ছিলেন। তার পৈতৃক ভিটা মৌলভীবাজার, সিলেট।

যখন মুজতবা আলী পনেরো বছরের কিশোর, তখন ১৯১৯ সাল। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথের সিলেট আগমন। রবীন্দ্রনাথ সিলেট মুরারিচাঁদ (এমসি) কলেজের ছাত্রাবাসে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ছাত্রদের উদ্দেশে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘আকাঙ্ক্ষা’। সেই বক্তৃতা কিশোর সৈয়দ মুজতবা আলীর মনোজগতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। কিছুদিন পর তিনি কাউকে না জানিয়ে কবিকে একটা চিঠি লিখেন।

চিঠিতে মুজতবার প্রশ্ন ছিল, ‘আকাঙ্ক্ষাকে বড়ো করার উপায় কী? অর্থাৎ তার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?’ তিন দিনের সফর শেষ করে সিলেট থেকে ফেরার পথে রবীন্দ্রনাথ আগরতলা হয়ে শান্তিনিকেতনে ফেরেন। কিছুদিন পর কবির নিজ হাতে লেখা চিঠির জবাব আসে। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির সূত্র ধরেই নানা মানসিক ও বৈষয়িক চাপ ও পরিস্থিতি মোকাবেলা করে মুজতবা আলী শান্তিনিকেতনে পড়তে যান।

১৯১৯ সালের সমাজ ব্যবস্থায় একজন মুসলমান ছাত্রের পক্ষে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাওয়া সহজ ছিল না, বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রাখলে। কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, সাধারণভাবে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ থেকে এমন ভাবনা বিপ্লবসদৃশ ছিল। রবীন্দ্রনাথের সিলেট আগমনের সময় একটি বিষয় লক্ষনীয়। তার সংবর্ধনায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, জমিদার, সাধারণ জনগণ সবাই ছিলেন। তিন দিনের সফরে তিনি বিভিন্ন জায়গায়, পারিবারিক পরিমণ্ডলে আতিথ্য গ্রহণ করলেও কোনও মুসলমান বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে অতিথি ছিলেন না। এর কারণ, মুসলমান সমাজের বিশিষ্টজন মনে হয়ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণে কতটুকু সাড়া দেন না দেন ।

এই অঞ্চলের লোকের কাছে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের বেশ পরিচয় ছিল, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কম ছিল। তারা জানতেন না জোড়াসাঁকোতে গফুর মিয়া ও পতিসরে কালিমদ্দি আজ থেকে সোয়াশ' দেড়শ বছর আগে ঠাকুরবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথের বাবুর্চি ছিলেন। এত গেল অতি স্পর্শকাতর বিষয়। আরও অনেক গভীর, অগভীর বিষয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের সাথে মুসলমান সমাজের কত সাধারণ ও অসাধারণ ব্যক্তির সুসম্পর্ক ছিল, যোগাযোগ ছিল তার শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংস্কার ছিল না। এসব বিষয় সকলের জানা ছিল না। ১৯২৬ সালে কুমিল্লা অবস্থানকালীন রবীন্দ্রনাথের দুপুরের খাবারের আয়োজন ছিল নবাবজাদা ইহতিশাম হায়দারের বাড়িতে। এবিষয়গুলো এ অঞ্চলে প্রচার ও প্রসার লাভ করতে সময় লেগেছিল। তবে সৈয়দ মুজতবা আলীর শান্তিনিকেতন যাওয়ার চিন্তা করাটা পরিবার, সমাজ ও অঞ্চলের অগ্রসরতার সাক্ষ্য বহন করে। দ্বিতীয়ত, তিনি তো গেলেই হবে না। শান্তিনিকেতনের রক্ষণশীল হিন্দুধর্মাবলম্বী আশ্রমিকরা বিষয়টাকে কীভাবে নেন তাও একটা বিষয় ছিল। সৈয়দ মুজতবা আলী শান্তিনিকেতনে ছাত্র হিসেবে আসেন ১৯২১ সালে। তিনি ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রথমদিকের ছাত্র এবং সর্বপ্রথম মুসলমান ছাত্র। তখন মুসলমান ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে অনেক আশ্রমিকেরই আপত্তি ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এত উদারনৈতিক, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ভাবনার ব্যক্তিত্বের ইচ্ছেতেই সব বাধা পেরিয়ে যায়। অবশেষে আশ্রমিক হিসেবে অভিধা জুটে তার। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য প্রতিভা, বিশ্বকবি, কবিগুরু, গুরুদেব নানা সম্বোধনে আদৃত, নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তাও আরও ছয় বছর আগে- এত কিছুর পরও ‘বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিতা’ শ্রীভূমি সিলেট অঞ্চলে ১৯১৯ সালে তিনি কোনও অজানা কারণে ‘নবাগত’।

তিনি প্রথম বার এসেছেন, সিলেটকে প্রথম দেখেছেন, সিলেটও তাঁকে প্রথম বার দেখেছে। তার আগে সিলেট অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ হিন্দু পরিবারের সাথে রবীন্দ্রনাথের, শান্তিনিকেতনের যোগাযোগ ছিল। কেউ বা আশ্রমিক হিসেবে, আবার কেউ বা ব্রাহ্মধর্মাশ্রিত ভাবনায়। দু’চারজন তো রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠও ছিলেন। ১৯১৯ সালেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সাথে, শান্তিনিকেতনের সাথে সিলেট অঞ্চলের প্রথম আনুষ্ঠানিক অ্যাকাডেমিক যোগাযোগ। এই যোগাযোগ সৈয়দ মুজতবা আলীর মাধ্যমে, সূত্রে, সহযোগিতায় ক্রমাগতই বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য ও তত্ত্বাবধান সৈয়দ আলীকে এ অঞ্চলের শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপ্রতিভায় পরিণত করে। তিনি হয়ে ওঠেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, অনুবাদক ও রম্যরচয়িতা। ভ্রমণকাহিনির জন্য বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। বহুভাষাবিদ সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা যুগপৎ পাণ্ডিত্য এবং রম্যবোধে পরিপুষ্ট।

শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় সেখানের ‘বিশ্বভারতী’ নামের হস্তলিখিত ম্যাগাজিনে মুজতবা আলী লিখতেন। পরবর্তীতে তিনি ‘সত্যপীর’, ‘ওমর খৈয়াম’, ‘টেকচাঁদ’, ‘প্রিয়দর্শী’ প্রভৃতি ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রিকায়, যেমন: দেশ, আনন্দবাজার, বসুমতী, সত্যযুগ, মোহাম্মদী প্রভৃতিতে কলাম লিখেন। তাঁর বহু দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন ভ্রমণলিপি।

রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন মুজতবাকে জ্ঞান ও দীক্ষার এমন এক বহুত্বের দিকে ঠেলে দিলেন যে, তিনি তার সম্পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে করতে পদে পদে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে লাগলেন। ভাষা শিখতে শুরু করলেন। শান্তিনিকেতনে তিনি সংস্কৃত, ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, হিন্দি, গুজরাটি, ফরাসি, রুশ, জার্মান ও ইতালীয়সহ ষোলো-সতেরোটি ভাষা শিক্ষালাভ করেন। রুশ প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত পিটার বোগদানোফের কাছে শিখলেন আরবি ও ফারসি। সংস্কৃতকে কেন্দ্র করে সাংখ্য, বেদান্ত ইত্যাদি শাখায়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। সংস্কৃত, সাংখ্য ও বেদান্ত শিখলেন ফরমিকি এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে। ড. মার্ক কলিন্সের কাছে ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান। তুচ্চির কাছে ইতালীয়।

বোগদানোফের কাছে আরবি ও ফার্সি আর রবীন্দ্রনাথ তো নিজেই ছিলেন। একটি চিঠিতে মুজতবা আলি বলছেন ‘তিন চারদিন হইল রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ইংরাজি পদ্য পড়ানো আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন...তার পদ্য পড়াইবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে - অতি নীরস পদ্যও যেন তাঁর কাছে সরস হইয়া যায়’।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ কবিতা এবং ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ প্রবন্ধ তার মুখস্থ ছিল। এই প্রসঙ্গে আরও একটি উদাহরণ। সেটি রবীন্দ্র আমলের অনেক পরে, আনন্দবাজারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী– প্রফুল্লচন্দ্র সরকারের শ্রাদ্ধবাসরে গিয়েছেন নিমন্ত্রণ পেয়ে। উপস্থিত ব্রাহ্মণরা নাক সিঁটকেছে তাকে দেখে। গীতা পাঠে ভুল হচ্ছে বলাতে শুনতে হয়েছিল, ‘তুমি মুসলমান, গীতার কী জানো হে?’ অনর্গল মুখস্থ বলে গেলেন বই না দেখে। আর সব চুপ! বিবিধ ভাষা থেকে শ্লোক ও রূপকের যথার্থ ব্যবহার, হাস্যরস সৃষ্টিতে পারদর্শিতা এবং এর মধ্য দিয়ে গভীর জীবনবোধ ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা তাঁকে বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। অনেকের মতে, ১৯৫০-৬০ দশকে মুজতবা আলী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক।

১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতন থেকে বি.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ করে ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত মুজতবা আলী কাবুলের শিক্ষা দপ্তরে অধ্যাপনা করেন। সেখানে তিনি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার শিক্ষক ছিলেন। অতঃপর দর্শনশাস্ত্র পড়ার জন্য বৃত্তি নিয়ে জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে গবেষণার জন্য তিনি ডি.ফিল লাভ করেন ১৯৩২ সালে।

১৯৩৪-১৯৩৫ সালে তিনি মিশরে কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৩৫ সালে বরোদার মহারাজার আমন্ত্রণে তিনি বরোদা কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। এখানে তিনি আট বছর কাটান। এরপর দিল্লির শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বগুড়ার আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের খ-কালীন প্রভাষকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পঞ্চাশের দশকে কিছুদিন আকাশবাণীর স্টেশন ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন পাটনা, কটক, কলকাতা এবং দিল্লিতে। ১৯৬১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। বিশ্বভারতীর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের রিডার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৫ সালে তিনি অবসরগ্রহণ করেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর মনোযোগ, আগ্রহ, মেধা ও মনন সবসময়ই রবীন্দ্রনাথের সন্তুষ্টির কারণ ছিল। আমরা জানি, ১৯২১ সালে সৈয়দ মুজতবা আলী শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পর একদিন রবীন্দ্রনাথ তাকে ও আরও কয়েক বালককে ‘সোনার তরী’ আবৃত্তি করতে বলেন। সবার আবৃত্তি শেষ হলে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, ‘আলীর আবৃত্তিই সবচেয়ে ভালো, শুধু একটু কমলা লেবুর গন্ধ।’ সেই থেকে সিলেটিদের শুদ্ধ বাংলা বলার সময় যে সিলেটি টান থাকে তার নাম হয়েছে ‘কমলালেবুর গন্ধ’! উচ্চারণে কমলালেবুর গন্ধ পছন্দ না হলেও সিলেটের ‘কমলামধু’ রবীন্দ্রনাথের বিলক্ষণ পছন্দ ছিল। মৌমাছি কমলা ফুলের মধু নিয়ে যে মধু তৈরি করে তা-ই কমলামধু। একবার মুজতবা আলী শান্তিনিকেতন থেকে সিলেট আসার আগে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তার জন্য কিছু আনবেন কি না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন কমলামধুর কথা। তাছাড়া, ‘বিশ্বভারতী সম্মিলনী’র নবম অধিবেশনে (১৯২২) সৈয়দ মুজতবা আলী ‘ইদ উৎসব’ নিয়ে একটি প্রবন্ধ পড়েন। সেদিনের সভার সভাপতি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই লেখার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। মূলত, কবির উৎসাহেই তার ভাবনার স্রোত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটে বেড়াতে লাগে। ‘শিশুমারী’ নামক প্রবন্ধে ভারতে শিশু মৃত্যুর কারণ ও তার প্রতিরোধের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ছিল। প্রবন্ধ লিখেছিলেন ওমর খৈয়াম সম্পর্কেও। অন্যান্য পাঠও চলছিল সমানতালে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর মানস গঠনে অসাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথের ভুমিকা ছিল অনন্য। যারা রবীন্দ্রনাথের মুসলমানভাবনা ও ইসলামভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাদের অধ্যাপক ভুঁইয়া ইকবালের, ‘রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ’ এবং পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালীন বিভিন্ন জায়গার সংশ্লিষ্টতা নিয়ে বিভিন্ন লেখকের নানা গ্রন্থ পাঠ করার অনুরোধ করি।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের মধ্যে অন্তত বারোটি গল্প আছে যেখানে রয়েছে মুসলমান সমাজের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কথা। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বিষয়ে ছিলেন সততই সোচ্চার। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা উচ্চ ছিল। আরও লেখা তাঁর কাছ থেকে আসতে পারত তবে তিনি মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতা সম্বন্ধে হয়ত সতর্ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো ব্যক্তিত্বরা রবীন্দ্রমননের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

তবে আমরা জানি না সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো ব্যক্তির মূল্যায়নে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান কেন ব্যর্থ হলো। ধরে নেওয়া গেল সামরিক সরকার ও তাদের তল্পিবাহকরা মূল্যায়ন করতে জানে না, সৃজনশীলতা থেকে তাঁরা অনেক দূরে। তাহলে কেন ব্যর্থ হলো কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গ? আর তারা ব্যর্থ বলে বাংলাদেশ কেন ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয়ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক আর শান্তিনিকেতনই হোক, তার জন্য কি ইসলামিক স্টাডিজ ছাড়া অন্য আর কিছু ছিল না? এটা কি তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, ‘তুমি কিন্তু আসলে মুসলমান’। বিশ্বভারতীতে সৈয়দ মুজতবা আলীর বিরুদ্ধে ক্লাসে অনিয়মিত উপস্থিতি, গবেষণায় গাফিলতি ইত্যাদি অভিযোগও উঠেছিল। নানা বিষয়ে উপাচার্য কালিদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা দিয়েছিল প্রচন্ড বিরোধ । সেই পরিবেশে ভারতে ষাটের দশকে তাকে ‘পাকিস্তানের চর’ অপবাদ দেওয়া হলো। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় পাকিস্থানের গুপ্তচর সন্দেহে পুলিশি হেনস্থার মুখেও পড়তে হয়েছিল তাকে। আর সাম্প্রদায়িক সামরিক শাসকদের পাকিস্তানে তাকে অপবাদ দেওয়া হলো ‘ভারতের চর’। আকারে ইঙ্গিতে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো, ‘তুমি কিন্তু আসলে হিন্দু রবীন্দ্রনাথের চেলা’। এভাবে তাকে অপদস্থ করা হয়েছিল। তিনি নীরবে সয়ে গিয়েছেন। এক সময় অভিমানে আশ্রম ছেড়েও চলে যান।

রবীন্দ্রনাথের পর তার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান যে ঠিকমতো চলেনি তা তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রশতবর্ষে শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠান নিয়ে আক্ষেপ করে চিঠি লিখেছেন, ‘বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেনি, করেছে পোয়েট টেগোরকে...'।

আরও কথা হলো, স্বাধীন বাংলাদেশে কতটুকু এবং কীভাবেই বা সৈয়দ মুজতবা আলীর স্মরণ হয়েছে বা হচ্ছে। জাতীয়ভাবে তো দূরের কথা, তার নিজ গৃহে অর্থাৎ সিলেটেও ২০০৪ সালে বা পরবর্তীকালে শতবর্ষের কোনও স্মরণ বা স্মারক কিছুই হয়নি। ব্যক্তিগত পর্যায়ে লেখক-গবেষকরা বেশ কিছু কাজ করেছেন, করছেন। সমষ্টিক দায়বোধ এ সমাজে, এ রাষ্ট্রে ক্রিয়াশীল নয়। সৈয়দ মুজতবা আলীর নামে কি কোনও সাহিত্য পুরস্কার বা সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা যায় না? তার নামে কোনও স্কলারশিপ বা ফেলোশিপ চালু করা যায় না? ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট। শুধু একটাই প্রত্যয় দরকার, ‘লেট দেয়ার বি...’।

লেখক পরিচিতি: লেখক, গবেষক, অনুবাদক এবং নির্বাহী প্রধান, টেগোর সেন্টার, সিলেট।

আপনার মন্তব্য